![]()

■ ‘영조의 첫 사랑’ 소훈李氏

‘파란만장’ 궁중생활에 병얻어

“젖먹이 두 아이 두고 가다니…

내 마음 아는 이는 그대였소”

조선의 제21대 왕 영조(英祖·1694~1776)는 52년이라는 긴 집권 기간과 함께, 83세까지 살면서 당시로는 엄청난 장수를 했던 왕으로 잘 알려져 있다. 영조는 장수 덕에 안정적인 통치를 할 수 있었고 조선은 르네상스를 누렸지만, 영조 개인으로 보자면 배우자는 물론 아들, 손자, 며느리의 상을 다 겪어야만 하는 운명에 놓여 있었던 셈이다.

소훈이씨(昭訓李氏·1694~1721)와 영조는 나이가 같았을 뿐만 아니라 어려서부터 궁궐에서 생활하며 자연스럽게 벗이 돼 정을 나누었다. 1721년 9월, 영조는 형인 경종의 뒤를 이을 세제(世弟)로 책봉되고 왕자 시절 첩이었던 이 씨는 정식으로 소훈이라는 후궁의 직첩을 받았다. 후궁이 된 지 2개월 뒤, 갑자기 병이 들어 창의궁으로 잠시 나간 소훈이씨가 그날 밤 창의궁에서 갑작스럽게 세상을 떠났다. 창의궁은 영조가 왕자 시절 살던 거처로 경복궁 서쪽, 곧 지금 종로구 통의동에 있었다. 영조의 어머니 숙빈최씨가 세상을 떠난 곳도, 영조의 첫째 왕자인 효장세자가 태어난 곳도 바로 이 창의궁이었다. “아침에는 나를 마주하여 말하더니 저녁에는 숨이 멎어 말하지 못하니, 그날의 애처로운 광경을 어찌 차마 말할 수 있겠소. 어찌 차마 말할 수 있겠소…. 이것이 명(命)이란 말이오. 명이 아니란 말이오. 명이라고 말한다면 곧 방년 28세가 어찌 청춘이 아니겠으며, 명이 아니라고 말한다면 선한 이에게 복을 내리고 사악한 이에게 재앙을 내리는 이치가 과연 어디에 있단 말이오!”

소훈이씨는 본래 조용하고 조심스러운 성품을 가지고 있었다. 그녀는 8세에 궁녀로 들어와 왕자의 첩이 되었으니 궁중생활은 파란만장했다. 결국 이것이 고질병이 돼 어찌할 수 없는 지경에 이르고 만 것이다. 소훈이씨가 죽자 영조는 운명이라고 하기에는 너무도 짧고, 운명이 아니라고 한다면 소훈이씨처럼 착한 사람을 일찍 데려간 이치가 무엇이냐고 원망했다. “영령을 실은 상여가 비록 출발하더라도 누가 출발에 임하여 곡을 하며 이별할 수 있으며, 반우(返虞)의 신주(神主)가 집에 이르더라도 누가 문에서 기다렸다가 맞이할 수 있겠소. 말이 이에 미치니 심장이 막혀 답답하기만 하다오. 예전 사제로 나갈 때 서로 문을 사이에 두고 보냈는데, 이제 영원히 떠나는 날에 내 얼굴도 못 보고 가시는구려. 내 마음을 칼로 베는 듯하니 그대의 정회는 어떠하겠소.” 여기에 더해 살아있는 자신보다 남겨진 어린아이들과 함께 겪어야 하는 슬픔은 이루 말할 수 없었을 것이다. “훗날 성장해 낳아준 어머니를 묻는다면 어떻게 대답해야 하나…”라는 말은 남겨진 남편의 절절한 심정을 그대로 드러내고 있다. “비록 나에게는 생각이 미치지 않을지라도 유독 젖먹이 두 아이에 대해 생각이 어찌 미치지 않겠소. 만복(萬福)이가 어미를 찾으니 비록 쇠며 돌과 같은 심장이라도 어찌 꺾이고 찢어지지 않겠소. 아아! 애통하도다. 아아! 애통하도다… 두 아이는 살피고 사랑해 더욱 잘 기를 것이니 저승에서 모름지기 마음을 편히 하시오.”

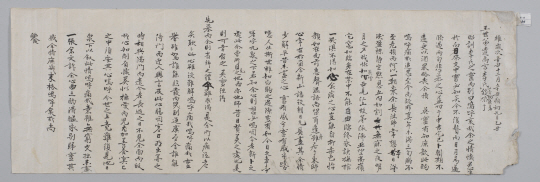

소훈이씨의 장례는 1721년 12월 14일에 치렀다. 자신의 첫사랑이자 아내와 다름없는 사람이었지만 세제의 신분상 후궁의 장례에 참석할 수는 없었다. 발인에 곡을 할 수도 없고, 장례가 끝난 뒤 돌아온 신주를 받을 수도 없었다. 상여가 나갈 때 마지막 인사라도 건네고 싶었지만, 세제라는 위치는 그마저도 허락하지 않았다. 영조는 이 치제문을 친필로 작성하였으나 소훈이씨의 영전에서 직접 제문을 읽을 수 없어 상궁 이씨를 대신 보내 읽어야 했다. “내 마음을 아는 이는 그대였고, 그대의 마음을 아는 이는 나였소.” 마냥 모든 것을 가질 수 있을 것 같던 왕자의 고백이 더 슬프게 읽히는 이유다.

김용만 책임연구원

'조선의역사' 카테고리의 다른 글

| 최신기사480년간 원위치 지킨 '서산 명종대왕 태실' 보물 됐다 (0) | 2018.03.27 |

|---|---|

| 선조가 피란길 동행한 마부에게 준 교서, 일본서 발견 (0) | 2018.03.13 |

| 돌아온 '효명세자빈 죽책'..130만원에 팔릴 뻔 했다 (0) | 2018.02.01 |

| 스토리텔링 리포트] "저는 17세기 조선 여성, 21세기 병 동맥경화 걸려 숨졌죠" (0) | 2017.09.13 |

| 단숨에 쓴 '王'.. 세살배기 사도세자 글씨 발견 (0) | 2017.08.25 |