별명의 사전적 의미는 '사람의 외모나 성격 따위의 특징을 바탕으로 남들이 지어 부르는 이름'이다. 그런데 별명도 시대의 흐름에 따라 변천한다. 야구 선수들에게 붙는 별명도 그렇다.

상징성을 담은 별명들

한국야구 홈런 타자 계보에서 김응룡 한화 이글스 감독의 직계 선배인 박현식 선생(작고)의 별명은 아시아의 철인이다. 박현식 선생은 1954년 제1회 대회(필리핀)부터 1965년 제6회 대회까지 아시아선수권대회에 연속 출전했고 필리핀에서 열린 제6회 대회에서는 특별상(철인상)을 받았다. 그러나 이 별명은 신문과 방송 등 미디어용이었고 야구인들, 특히 김진영 전 청보 핀토스 감독 등 인천 지역 후배들은 박현식 선생을 복상으로 불렀다.

이 별명은 그 시절 별명들이 대체로 그렇듯 특별한 의미가 담긴 것은 아니었다. 박현식 선생의 성(姓) 박은 정확히 표기하기는 어렵지만, 일본어로 대체로 복으로 발음한다. 여기에 우리말의 씨(氏)에 해당하면서 공손하게 상대를 부르는 상[さん]을 붙여 복상이 된 것이다.

또 1954년 제 1회 대회부터 1962년 제 4회 대회(자유중국, 오늘날의 대만)까지 주전 1루수로 아시아선수권대회에 나섰고 1970년대 대한야구협회 임원으로 활동한 김정환(작고) 선생의 별명인 '뺑코'는 야구인들이 본명 이상으로 많이 부른 별명이었다. 요즘도 원로 야구인들은 김정환 선생을 회고할 때 이름을 부르지 않고 '뺑코'라고 한다.

후배 야구인이나 야구 기자들은 이 별명을 들으면 김응룡 감독 이전에 국가 대표팀 주전 1루수였던 김정환으로 알아들어야 한다. 뺑코는 유달리 코가 컸던 김정환 선생의 외모에서 비롯된 별명이다. 뺑코는 속된 표현으로 '양놈(서양 사람) 코'라는 뜻이다. 사전에서는 도둑들의 은어로 미국 사람을 이르는 말로 정의하고 있다.

프로야구가 출범하기 전 선수들의 별명은 대체로 사전적 정의대로 외모와 관련된 별명이 많았다. 광주일고~고려대 시절 선동열의 별명인 멍게가 대표적이다. 그런데 외모와 관련된 별명은 당사자들로서는 들어서 기분이 썩 좋지 않은 듯하다.

1979년 야구대제전 취재 때 경남고 올스타로 출전한 김용희에게 꽁치라는 별명을 꺼내자 질색하는 걸 본 적이 있다. 키가 크고 늘씬해서 경남고~고려대 시절 붙은 별명인데 본인은 아주 싫어했다. 그래서 글쓴이는 이후 롯데 자이언츠에 입단한 김용희에게 김용철과 묶어서 'YY포'란 별명을 붙여 줬다.

외모나 동작을 빗대 붙여진 이름들

별명은 동물 이름에서 따오는 경우도 많다. 동물과 관련한 별명 가운데 야구 팬들에게 가장 널리 알려진 건 코끼리다. 1960년대 동대문운동장 야구장 1루 베이스를 밟고 비스켓을 받아 먹듯이 내야수들의 송구를 덥석덥석 받는다고 해서 김응룡 감독에게 붙여진 이 별명은 신세대 팬들에게까지 이어지고 있다. 0.1톤을 넘나드는, 당시에는 보기 드문 큰 몸집에서 비롯된 별명이기도 하다.

1983년 너구리(장명부), 1984년 황금박쥐(김일융) 등 프로야구 초창기에도 동물 별명이 많았다. 너구리는 기자인 건 분명한데 작명한 이가 누구인지 불분명한 반면 밤에 강하다는 뜻에서 붙인 황금박쥐는 뒷날 스포츠조선 편집국장을 지내게 되는, 당시 중앙일보 조이권 기자가 작명했다. 김성한의 별명인 오리궁둥이도 제법 오랜 시간 야구 팬들의 입에 오르내렸다. 이제 와 머릿속에 떠올려도 참 재미있는 타격 자세였다.

그 시절에는 프로 구단 이름도 슈퍼스타즈(삼미) 자이언츠(롯데)를 빼고 베어스(OB), 라이온즈(삼성), 타이거즈(해태), 청룡(MBC) 등 가상을 포함해 모두 동물 이름이었다. 그래서 프로야구 초창기 '프로야구가 동물원'이냐는 우스갯소리도 있었다.

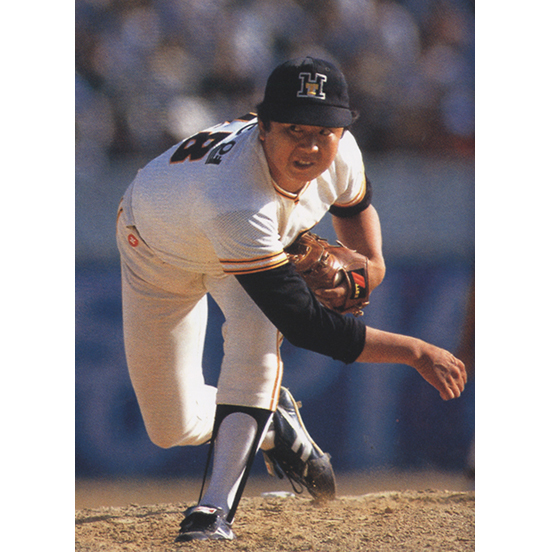

1985년 글쓴이가 당시 해태 신인 투수 선동열에게 붙여 준 무등산 폭격기는 지역과 투구 동작을 혼합한 별명으로 시대의 흐름이 반영된 것이었다. 무등산은 광주는 물론 호남 지역민들에게는 특별한 의미가 있는 명산이다. 여기에 정면에서 봤을 때 폭격기가 이륙하는 듯한 역동적인 투구 폼이 무등산 폭격기의 탄생 배경이다.

멍게에서 무등산 폭격기로 진화한 선동열의 별명은 요즘은 스포츠동아에서 활약하고 있지만, 작명 당시에는 스포츠서울에서 활동한 김종건 기자의 국보급 투수를 거쳐 나고야의 태양으로 두어 번 더 바뀐다.

이때를 앞뒤로 팀 내 사정 때문에 사나흘 간격으로 마운드에 올라야 했던 선발투수 윤학길에게 고독한 황태자라는 문학적 별명이 붙는 등 별명은 본격적으로 변화하기 시작한다.

별명은 아류를 낳기도 한다. 무등산 폭격기가 나서기 전에 뜨는 비행기가 무등산 정찰기였는데 이는 선발 등판한 뒤 3이닝 정도 던지고 마운드에서 내려가곤 했던 강만식의 별명이었다. 작명은 김기선 기자(스포츠서울~스포츠조선~문화일보)가 했다. 이종범이 바람의 아들이면 이용규는 바람의 조카다.

진화하는 별명들

어느 기자가 쓴 기사에서 최희섭이 "저 메이저리그 출신이에요"라고 한 말에서 비롯한 '형저메'는 준말이 널리 쓰이고 있는 인터넷과 채팅 시대를 반영하는 대표적인 사례다. 대성불패 구대성과 끝판대장 오승환 등은 경기력을 별명으로 연결한 것이어서 별명의 새로운 영역이 개척된 결과다.

외국인 선수들의 활약이 본격화되면서 나오는 별명도 눈길을 끈다. 롯데에서 활동했던 사도스키에게 붙은 키스도사는 말장난의 결과물이지만 야구 팬들에게 가벼운 웃음을 선사했다. 키스도사의 입단 후배인 옥스프링의 별명은 영한(英漢) 혼용체다. 옥+춘[春=스프링(spring)]의 기발한 조합이다.

김별명, 김선두, 김꽈당 등 500개가 넘는다는 설이 있을 정도인 김태균의 별명에서 알 수 있듯이 팬들은 별명으로 선수들과 가까워지고 있고 야구를 더욱 사랑하게 된다는 사실을 알 수 있다.

그런데 요즘 야구뿐만 아니라 다른 분야에서도 많이 쓰이는 '~신(神)'은 남발되고 있기도 하거니와 최고의 경지에 올랐다는 의미에서도 '과연 저 별명이 제대로 붙은 것인지'라는 생각을 하게 된다. 야구 분야에서 널리 쓰이고 있는 야신(野神, 김성근 감독)을 놓고 일부 축구 팬이 옛 소련의 명 골키퍼 레프 이바노비치 야신인 줄 알았다고 비아냥거리는 데에는 이런 배경이 있다.

글 신명철 전 스포츠서울 편집국장 사진 OSEN

'스포츠' 카테고리의 다른 글

| 월드컵 축구스타 드록바 이야기 (0) | 2014.06.25 |

|---|---|

| '푸른피의 에이스' 커쇼, 완벽 그 자체 '노히터 게임' 달성 (0) | 2014.06.19 |

| <월드컵2014> 개막전서 프리킥 거리 표시 스프레이 첫 사용 (0) | 2014.06.13 |

| 美 스카우트 "박효준, 양키스와 계약.. 발표만 남았다" (0) | 2014.06.03 |

| '15년만의 퇴장' 김응용 감독, 한화를 깨우다 (0) | 2014.05.22 |